Dossiê: Instituições em desordem

Conheça os fatores estruturais que ajudam a explicar a instabilidade política vivida pelo Brasil e a importância de uma reforma política

“Não são só 20 centavos.” O slogan dos manifestantes que tomaram as ruas de São Paulo e das principais capitais do país em junho de 2013 em protesto contra o reajuste das tarifas do transporte público vem se mostrando ainda mais verdadeiro. Quatro anos depois, estamos vivendo um clima de instabilidade que pode provocar a queda do segundo presidente em menos de dois anos.

As mobilizações daquele ano evidenciaram que o país vivia uma séria crise de representatividade. Os protestos revelaram o distanciamento entre a população e a classe política, mais interessada em defender seus próprios interesses do que atender às demandas sociais. Desde então, pouca coisa mudou – e a crise persistiu. A seguir analisaremos as principais causas estruturais da grave instabilidade política brasileira e as discussões para superá-la.

PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO

O sistema de governo oficial do Brasil é o presidencialismo, mas o presidente não governa sozinho. Ele precisa ter suporte no Parlamento para aprovar projetos e colocar em prática seu programa de governo. Para garantir a chamada governabilidade, é preciso formar uma ampla base no Congresso Nacional, com o apoio de deputados e senadores. Em tese, essa aliança deveria ter como alicerce o compartilhamento de ideias e projetos em comum. A esse arranjo político-institucional damos o nome de presidencialismo de coalizão.

Na prática, porém, essas alianças se formam sem uma base clara de programa. Desde a redemocratização, em 1985, para ter seus projetos aprovados o presidente se vê obrigado a atrair para a coalizão siglas ideologicamente diversas, que se unem por conveniência, em acordos sem princípios. Mas, se não há afinidade ideológica entre os partidos, o que mantém a base unida? É aí que entra o chamado fisiologismo: para ter o voto dos congressistas e conseguir provar as medidas de seu interesse, o governo federal usa os recursos do Estado para favorecer aqueles que se comprometem em apoiá-lo, principalmente por meio de nomeações de cargos na administração pública. Ou seja, trata-se de um arranjo muito mais importante e estratégico para as legendas políticas e seus representantes do que para a sociedade em si.

A alta fragmentação do Congresso Nacional, constituído por políticos de 27 siglas, eleva ainda mais o poder de barganha dos partidos para com o governo. O resultado é a formação de uma base governista frágil e vulnerável, que muitas vezes muda de lado conforme as conveniências do momento. Foi o que ocorreu, por exemplo, no impeachment da ex-presidente Dilma Roussef em 2016. Sua deposição foi aprovada com apoio de muitos congressistas que, pouco tempo antes, integravam sua base de apoio no Congresso.

FINANCIAMENTO DE CAMPANHA

Outro pilar da crise político-institucional brasileira é o sistema de financiamento de campanhas eleitorais. Até o pleito de 2014, os partidos podiam receber doações de empresas. No ano seguinte, o STF proibiu o financiamento empresarial por entender que esse tipo de doação causava desequilíbrios ao favorecer apenas uma parte de candidatos. A partir das eleições municipais de 2016, as campanhas passaram a ser financiadas apenas por doações de pessoas físicas e por dinheiro do Fundo Partidário (recursos da União destinados ao funcionamento das agremiações políticas).

O financiamento empresarial está na raiz da promiscuidade entre o setor público e a iniciativa privada, causa maior da corrupção que se espalha por todas as esferas de governo. Por esse sistema, grandes corporações doam recursos para diferentes partidos, muitos deles rivais, como se estivessem fazendo um investimento. Passadas as eleições, os eleitos têm uma “dívida” a pagar: as empresas doadoras cobram deles a aprovação de leis que favoreçam seus

negócios ou contratos de obras públicas.

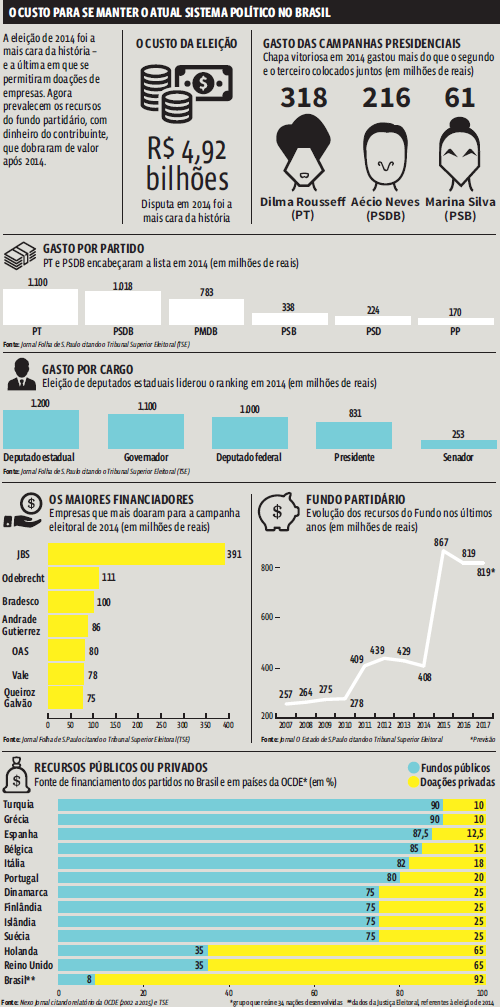

As eleições gerais de 2014, ainda com doações empresariais, foram as mais caras da história da democracia brasileira: custaram cerca de R$ 4,9 bilhões, segundo levantamento feito com base nas prestações de contas fornecidas pelas campanhas eleitorais ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse valor, que exclui 408 milhões de reais do Fundo Partidário, seria suficiente para bancar a construção de cerca de 75 mil moradias populares do programa Minha Casa Minha Vida ou de uma nova linha de metrô em São Paulo ou no Rio.

Os maiores doadores oficiais foram os grupos empresariais JBS (391 milhões de reais) e Odebrecht (111 milhões de reais), ambos flagrados em esquemas de corrupção pela Operação Lava Jato. Note que esses valores referem-se penas aos informados à Justiça Eleitoral. Hoje, sabe-se que muito mais dinheiro fluiu para partidos e candidatos via caixa dois – recursos ilegais e não declarados, que violam os limites definidos por lei, destinados ao financiamento das campanhas. Em depoimento ao TSE, Marcelo Odebrecht, dono da empreiteira, afirmou que 80% dos repasses para a campanha da chapa presidencial vitoriosa em 2014 ocorreram pelo caixa dois.

Um estudo publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne 34 nações desenvolvidas, sobre o financiamento de partidos e campanhas eleitorais mostrou que na maioria dos países filiados à entidade prevalece o financiamento público. Para efeito de comparação, no Brasil a campanha de 2014 foi financiada com 95% de recursos privados e 5% de fundos públicos, segundo levantamento feito pela Justiça Eleitoral.

O financiamento público de campanha, no entanto, pode levar a um aumento exponencial do Fundo Partidário, constituído, em última instância, por recursos dos contribuintes. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 282/16), que define novas regras para o sistema político-eleitoral, já aprovada no Senado e em discussão na Câmara, prevê o aumento do Fundo dos atuais 820 milhões de reais por ano para até 6 bilhões de reais. Uma corrente de especialistas defende que a saída não é mudar o modelo de financiamento, mas alterar as regras das eleições para torná-las mais baratas.

REFORMA POLÍTICA

É devido a todas essas distorções no sistema político-partidário brasileiro que a reforma política é sempre aventada como uma possível saída para a atual crise de representatividade em nossa sociedade. No entanto, assim que as propostas sobre o tema começam a ser debatidas no Congresso, elas enfrentam muita resistência entre os deputados e senadores, receosos de perder os privilégios que o atual sistema lhes garante.

As propostas em tramitação no Congresso – além da PEC 282/16, há outra sob relatoria do deputado Vicente Cândido (PT/SP) – são bastante amplas e abordam diversos itens.

Um dos tópicos em discussão é o atual sistema de eleição proporcional, usado para eleger vereadores, deputados estaduais e federais. O problema desse sistema é que os candidatos precisam atrair votos em uma área geográfica muito grande, disputando espaço com concorrentes de outras siglas e postulantes de sua própria legenda. Um candidato a deputado estadual ou federal de São Paulo, por exemplo, terá que fazer campanha em 645 municípios, o que torna sua campanha muito cara. E mais: nesse modelo proporcional, nem sempre os eleitos são necessariamente os candidatos mais votados no estado.

Para definir os vencedores, a Justiça Eleitoral primeiro calcula os votos recebidos por cada partido ou coligação (tanto os votos dados aos candidatos quanto à própria legenda). Em seguida, distribui as vagas disponíveis na Câmara entre os partidos ou coligações proporcionalmente à votação recebida por eles – daí o sistema se chamar proporcional. Os candidatos mais votados dentro de cada partido ou coligação são eleitos. Esse modelo gera anomalias, como a eleição de um candidato de um partido X que obteve menos votos do que o do partido Y, mas entrou porque o partido X teve direito a um número maior de vagas do que o Y.

O sistema proporcional também favorece candidatos personalistas, mais fortes do que o próprio partido, e os puxadores de votos, que muitas vezes ajudam a eleger correligionários desconhecidos. Foi o que ocorreu em 2014 quando o humorista Tiririca elegeu-se com 1 milhão de votos para o cargo de deputado federal por São Paulo – a segunda maior votação do país. Essa enxurrada de votos permitiu que outros dois candidatos de seu partido, o Republicano, conquistassem um assento na Câmara dos Deputados. Sem os votos de Tiririca, eles não teriam sido eleitos.

SISTEMA DISTRITAL

Uma alternativa para evitar tais distorções seria a adoção do sistema distrital. Por ele, o estado ou município é dividido em unidades eleitorais ou distritos, conforme o número de vagas a serem preenchidas, e cada unidade elege seu representante. O vencedor é aquele que obtiver o maior número de votos no distrito, num modelo parecido ao usado nas eleições majoritárias para prefeito, governador, senador e presidente da República no Brasil – que elege o candidato mais votado (no caso dos senadores) ou que conquistou a maioria dos votos válidos (nos demais postos).

Adotado nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e na Índia, o modelo distrital barateia as eleições, uma vez que reduz a região em que os candidatos precisam fazer campanha, e aproxima mais os eleitores dos seus representantes, já que eles farão campanha numa circunscrição menor, conhecendo melhor as demandas da população que vive nela.

Uma variação possível desse sistema é o distrital misto, em que parte dos eleitos é escolhida entre os que receberam mais votos no distrito e outra parte é selecionada conforme os votos dados ao partido.

Outra proposta discutida entre os parlamentares é o chamado distritão, que já foi rejeitado pelo Congresso em 2015, mas pode ser ressuscitado agora. Por esse modelo, os deputados e os vereadores mais votados são eleitos; ou seja, as eleições parlamentares migram do sistema proporcional para o majoritário. O distritão é criticado por enfraquecer as legendas e encarecer as campanhas.

LISTA ABERTA OU FECHADA

O sistema proporcional brasileiro tem ainda outra particularidade: a lista aberta de candidatos. Isso significa que a ordem dos vencedores é definida pelo próprio eleitor nas urnas. Uma opção é a lista fechada. Nela, o eleitor vota apenas no partido e cabe a cada legenda definir, antes do pleito, a lista com os candidatos que serão eleitos caso ela conquiste o número mínimo de votos para ter representantes no Legislativo. Esse modelo, em tese, fortalece as agremiações.

Uma terceira opção discutida seria o sistema proporcional com lista flexível, em que o partido propõe uma lista, mas o eleitor pode votar nominalmente no candidato de sua preferência. A ordem dos nomes pode mudar caso, por exemplo, o último da lista receba mais votos do que o primeiro.

PARTIDOS FORTES

A proposta de reforma política em discussão no Congresso também estabelece o fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais. Assim, os partidos não poderão se unir para que os votos recebidos por determinado candidato ajudem a eleger o candidato da legenda coligada. O texto, no entanto, abre a possibilidade de que os partidos atuem juntos no Congresso por meio de federações, após o pleito.

Outra proposta é estabelecer a chamada cláusula de barreira. Ela prevê que, no pleito de 2018, apenas os partidos que obtiverem 2% dos votos válidos em pelo menos 14 estados, com no mínimo 2% de votos válidos em cada um deles, terão direito ao Fundo Partidário, programa gratuito no rádio e na televisão e uso de estrutura nas casas legislativas. As siglas que não alcançarem o número mínimo de votos terão o mandato de seus eleitos garantidos, mas perdem acesso aos benefícios.

Essa medida visa a reduzir o número de agremiações atuantes no Legislativo. Hoje, existem no país 35 partidos políticos. A grande quantidade, em si, não é um problema. Mas ocorre que muitas legendas não possuem organização, programa ou cunho ideológico definidos – o que prejudica o funcionamento do Congresso, enfraquece a democracia e afasta o eleitor.

Caso essas regras valessem para as eleições de 2014, o número de partidos em funcionamento no Parlamento cairia quase pela metade, de 27 para 14. A adoção da norma, no entanto, não é consensual. Os críticos da medida apontam que ela fere a Constituição, que prevê o pluripartidarismo, e afeta a diversidade ideológica, eliminando siglas com posições políticas marcantes, mas sem grande expressão eleitoral.

Uma relação sólida entre eleitores e partidos políticos é um dos pilares da democracia representativa, a forma de governo existente no Brasil em que o poder político é exercido por representantes escolhidos pelo povo. Nesse sentido, a reforma política é um dos caminhos para criar mecanismos que tornem o sistema político-eleitoral capaz de corresponder às aspirações da sociedade. Para valer nas eleições de 2018, as novas regras devem ser aprovadas até setembro deste ano.