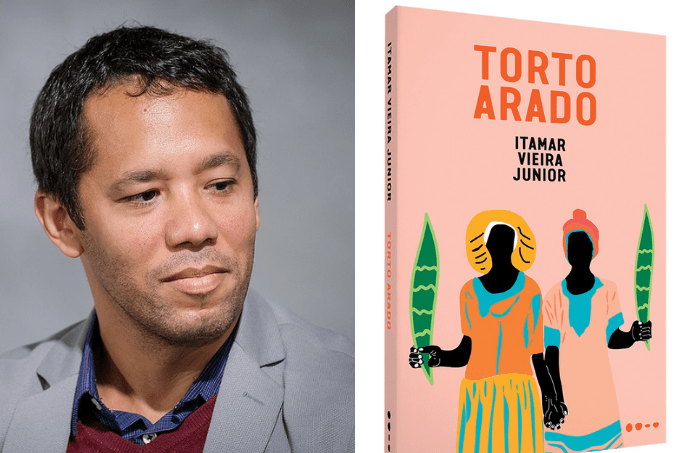

O romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, conquistou o público e a crítica, batendo a marca de mais de 100 mil exemplares vendidos em 2021.

A obra, que narra por meio de diferentes vozes memórias marcadas pelo racismo e a escravidão no Brasil, tem uma história além-mar. Tudo começou em Portugal com a vitória de Itamar no Prêmio Leya, em 2018, que lhe garantiu 100 mil euros e a publicação do livro tanto em terras lusas quanto no Brasil.

Em 2019, o livro foi publicado aqui pela Todavia. Em 2020, iniciou sua trajetória de sucesso com prêmios como o Jabuti até bater a marca dos 100 mil exemplares no início deste ano.

Trata-se de um feito raro para um livro. Sobretudo para uma obra literária que não foi criada para ocupar as listas de mais vendidos ou que não tem como chamariz a trajetória pregressa de seu autor. É o caso, por exemplo, de Fim, romance de estreia da atriz e roteirista Fernanda Torres, que vendeu mais de 150 mil exemplares. Ou dos romances do compositor Chico Buarque.

Filiação

O fenômeno de Torto Arado, na verdade, faz lembrar o de Dois Irmãos, o segundo romance do escritor Milton Hatoum, que também bateu a marca dos 100 mil contando apenas com o prestígio da própria obra junto aos leitores e a crítica.

“A gente poderia aproximar os dois livros como leituras de memórias que têm um entrelaçamento entre a ficção e o real. São narrativas que tratam de lugares normalmente ligados a um desconhecimento do grande público. O ‘Dois Irmãos’ se passa em Manaus e tem a questão da relação entre a cultura árabe-libanesa com a população local amazonense, de origem indígena”, afirma a professora de literatura da Unirio, Masé Lemos, especialista em literatura brasileira.

Outro ponto destacado por Masé diz respeito à narração das obras, construídas próximas à oralidade, sem ser, no entanto, uma imitação da mesma. “A força desses dois livros seria a criação de uma oralidade, de uma fala que não é uma reconstrução, mas é uma criação no sentido de que não estão apenas representando a linguagem falada, mas que tem a sensibilidade, o ritmo, a sonoridade dessa fala.”

Ainda segundo Masé, as duas obras se entrelaçam com uma longa tradição brasileira – muito popular junto ao público-leitor – do romance regionalista. Tradição que, segundo a professora, começa com as obras de José de Alencar que buscavam construir uma ideia de Brasil e ganha força no século 20, com autores como Rachel de Queiroz (de quem Itamar é leitor), José Lins do Rego e Jorge Amado.

A diferença, segundo a professora, é que os romances anteriores partiam de um narrador “letrado” para falar dos brasileiros comuns. Já Torto Arado dá voz a essas pessoas tidas como iletradas nas obras dos séculos 19 e 20.

“No Torto Arado não existe esse narrador letrado. Ele mostra [por meio dos três narradores] a capacidade de pensamento, de relação com o mundo, de conhecimento técnico da agricultura, de pensamento espiritual, místico. É uma espécie de repertório de toda uma tradição de riqueza cultural que ele movimenta em Torto Arado a partir das próprias palavras dessas personagens.”

Sem “coitadismo”

O professor de literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Luís Augusto Fischer, afirma que, além de ter uma escrita agradável e fluente, Torto Arado se insere num movimento recente da literatura brasileira em que autoras e autores negros oferecem sua própria interpretação do Brasil.

“No caso dele [Itamar] é bastante particular: há quanto tempo não tinha a história de um mundo não urbano [na literatura brasileira]? Nos últimos 15 anos houve uma tendência muito umbiguista da autoficção de gente branca, que fez universidade, viveu no exterior, um cosmopolitismo meio de quem faz pose de não pertencer a esse mundo brasileirinho”, afirma Fischer, reconhecendo, todavia, que houve bons romances nessa leva. “O livro [Torto Arado] tem uma genuinidade, não se trata do regionalismo querendo se fazer de coitadinho, é um livro genuíno, que fala daquele mundo com conhecimento ético, daquele mundo para contar uma boa história.”

Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de sete anos. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo, era mais nova um ano. Pouco antes daquele evento estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espigas de milho colhidas na semana anterior. Aproveitávamos as palhas que já amarelavam para vestir feito roupas nos sabugos. Falávamos que as bonecas eram nossas filhas, filhas de Bibiana e Belonísia. Ao percebermos nossa avó se afastar da casa pela lateral do terreiro, nos olhamos em sinal de que o terreno estava livre, para em seguida dizer que era a hora de descobrir o que Donana escondia na mala de couro, em meio às roupas surradas com cheiro de gordura rançosa. Donana notava que crescíamos e, curiosas, invadíamos seu quarto para perguntar sobre as conversas que escutávamos e sobre as coisas de que nada sabíamos, como os objetos no interior de sua mala. A todo instante éramos repreendidas por nosso pai ou nossa mãe. Minha avó, em particular, só precisava nos olhar com firmeza para sentirmos a pele arrepiar e arder, como se tivéssemos nos aproximado de uma fogueira. Por isso, ao vê-‑la se afastar em direção ao quintal, olhei para Belonísia. Decidida a revirar suas coisas, não hesitei em caminhar, na ponta dos pés, em direção ao quarto, para abrir a mala de couro envelhecida, com manchas e uma grossa camada de terra acumulada sobre ela. A mala, durante toda a nossa existência até então, estava debaixo da cama. Eu mesma fui para o quintal espiar pela porta e ver vó Donana se arrastando em direção à mata, que ficava depois do pomar e da horta, depois do galinheiro com seus poleiros velhos. Naquele tempo, costumávamos ver nossa avó falar sozinha, pedir coisas estranhas como que alguém — que não víamos — se afastasse de Carmelita, a tia que não havíamos conhecido. Pedia que o mesmo fantasma que habitava suas lembranças se afastasse das meninas. Era uma profusão de falas desconexas. Falava sobre pessoas que não víamos — os espíritos — ou de pessoas sobre as quais quase nunca ouvíamos, parentes e comadres distantes. Nos habituamos a ouvir Donana falar pela casa, falar na porta da rua, no caminho para a roça, falar no quintal, como se conversasse com as galinhas ou com as árvores secas. Eu e Belonísia nos olhávamos, ríamos sem alarde, e nos aproximávamos sem que percebesse. Fingíamos brincar com algo por perto só para escutar e, depois, com as bonecas, com os bichos e as plantas, repetirmos o que Donana havia dito como coisa séria. Repetíamos o que minha mãe dizia baixo para o pai na cozinha. “Hoje ela está falando muito, a cada dia fala mais sozinha.” O pai relutava em admitir que minha avó estivesse com sinais de demência, dizia que a vida toda a mãe havia falado consigo mesma, a vida toda havia repetido rezas e encantos com a mesma distração com que revirava os pensamentos. Naquele dia, escutamos a voz de Donana se afastar no espaço do quintal, em meio ao cacarejo e aos cantos das aves. Era como se as rezas e sentenças que proferia, e que muitas vezes não faziam sentido para nós, estivessem sendo carregadas para longe, carregadas pelo sopro de nossas respirações ansiosas pela transgressão que estávamos prestes a cometer. Belonísia se enfiou debaixo da cama e puxou a mala. O couro de caititu que cobria as imperfeições do chão de terra se encolheu sob seu corpo. Abri a mala sozinha, sob nossos olhos luminosos. Levantei algumas peças de roupa antigas, surradas, e de outras que ainda guardavam as cores vivas que a luz do dia seco irradiava, luz que nunca soube descrever de forma exata. E no meio das roupas mal dobradas e arrumadas havia um tecido sujo envolto no objeto que nos chamou a atenção, como se fosse a joia preciosa que nossa avó guardava com todo seu segredo. Fui eu quem desatou o nó, atenta à voz de Donana que ainda estava distante. Vi os olhos de Belonísia cintilarem com o brilho do que descobríamos como se fosse um presente novo, forjado de um metal recém-‑tirado da terra. Levantei a faca, que não era grande nem pequena diante dos nossos olhos, e minha irmã pediu para pegar. Não deixei, eu veria primeiro. Cheirei e não tinha o odor rançoso dos guardados de minha avó, não tinha manchas nem arranhões. Minha reação naquele pequeno intervalo de tempo era explorar ao máximo o segredo e não deixar passar a oportunidade de descobrir a serventia da coisa que resplandecia em minhas mãos. Vi parte de meu rosto refletido como num espelho, assim como vi o rosto de minha irmã, mais distante. Belonísia tentou tirar a faca de minha mão e eu recuei. “Me deixa pegar, Bibiana.” “Espere.” Foi quando coloquei o metal na boca, tamanha era a vontade de sentir seu gosto, e, quase ao mesmo tempo, a faca foi retirada de forma violenta. Meus olhos ficaram perplexos, vidrados nos olhos de Belonísia, que agora também levava o metal à boca. Junto com o sabor de metal que ficou em meu paladar se juntou o gosto do sangue quente, que escorria pelo canto de minha boca semiaberta, e passou a gotejar de meu queixo. O sangue se pôs a embotar de novo o tecido encardido e de nódoas escuras que recobria a faca. Belonísia também retirou a faca da boca, mas levou a mão até ela como se quisesse segurar algo. Seus lábios ficaram tingidos de vermelho, não sabia se tinha sido a emoção de sentir a prata, ou se, assim como eu, tinha se ferido, porque dela também escorria sangue. Tentei engolir o que podia, minha irmã também esfregava rápido a mão na boca com os olhos marejados e apertados, tentando afastar a dor. Ouvi os passos lentos de minha avó chamando Bibiana, chamando Zezé, Domingas, Belonísia. “Bibiana, não está vendo as batatas queimando?” Havia um cheiro de batata queimada, mas tinha também o cheiro do metal, o cheiro do sangue que ensopava minha roupa e a de Belonísia. Quando Donana levantou a cortina que separava o cômodo em que dormia da cozinha, eu já havia retirado a faca do chão e embrulhado de qualquer jeito no tecido empapado, mas não havia conseguido empurrar de volta a mala de couro para debaixo da cama. Vi o olhar assombrado de minha avó, que desabou sua mão grossa na minha cabeça e na de Belonísia. Ouvi Donana perguntar o que estávamos fazendo ali, porque sua mala estava fora do lugar e que sangue era aquele. “Falem”, disse, nos ameaçando arrancar a língua, que estava, mal ela sabia, em uma das nossas mãos.

Qual é o plural de lápis?

Qual é o plural de lápis? Gabarito oficial do Enem 2024: confira todos aqui

Gabarito oficial do Enem 2024: confira todos aqui Questão de Física do Enem 2024 é anulada; veja qual

Questão de Física do Enem 2024 é anulada; veja qual 5 dicas de última hora para quem não leu os livros obrigatórios da Fuvest

5 dicas de última hora para quem não leu os livros obrigatórios da Fuvest Confira nota de corte da Unicamp 2025 primeira fase

Confira nota de corte da Unicamp 2025 primeira fase